Hay una línea imaginaria que atraviesa todo el siglo XX, cruza el umbral del siglo XXI y llega hasta nuestros días sin perder potencia. Una línea que conecta la vanguardia futurista de principios del 1900 con los últimos coletazos de la ciencia ficción new wave de finales de los '60, el cine cyberpunk, el body horror de los '80 y los '90, y la literatura de ficción extraña latinoamericana del nuevo milenio, en un proceso de apropiación y actualización de las ideas en cadena. Una línea –como las blancas que se pintan en el asfalto de las carreteras– que nos guía hacia universos ficcionales donde el automóvil es una deidad, la carne se funde con el metal y la velocidad es la única religión.

Futurismo, la vanguardia que amaba la velocidad

La velocidad es una de las características más importantes que distinguen a la civilización contemporánea. En 1909, el periódico francés Le Figaro publicó el Primer manifiesto futurista, una declaración de propósitos escrita por el poeta Filippo Tommaso Marinetti que proclamaba las bases del futurismo, vanguardia artística italiana, antihistórica y antinaturalista que buscaba romper con la hegemonía de las tradiciones y rebelarse contra la armonía del arte clásico para dar lugar a la creación de otras formas de expresión. Un arte nuevo cuyos ideales estéticos glorificaban el movimiento, la guerra, la técnica y las máquinas. Y que, sobre todo, le rendía culto a la velocidad, deidad de los tiempos modernos y las metrópolis: "No tenemos inconveniente en declarar que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad (...) Un automóvil de carrera, que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la Victoria de Samotracia".

Los artistas futuristas –pintores, arquitectos, poetas, dramaturgos, fotógrafos, músicos– exaltaban la agresividad, profesaban amor por el peligro y devoción por la violencia, y glorificaban la guerra, el militarismo y el patriotismo, por lo que no sorprendió que al estallar la Primera Guerra Mundial algunos futuristas pusieran el cuerpo para defender su país y sus ideales: el poeta Filippo Marinetti, el arquitecto Antonio Sant'Elia, el pintor y músico Luigi Russolo y el escultor Umberto Boccioni, entre otros, se enlistaron voluntariamente en el Batallón de Ciclistas y Automovilistas Voluntarios de Lombardía, en julio de 1915, para combatir. Antonio Sant'Elia murió en batalla y Luigi Russolo quedó gravemente herido. Umberto Boccioni moriría un año después al caer de su caballo, y Marinetti sobreviviría para volver a participar en la invasión a Etiopía en 1935 –bajo el mando de Mussolini– y el asedio a Stalingrado de 1942, como parte de las fuerzas expedicionarias italianas, donde resultó herido.

Tampoco fueron muy sorpresivas las simpatías del futurismo para con el incipiente movimiento fascista. El Manifiesto de los Fasces Italianos de Combate, que Benito Mussolini leyó el 23 de marzo de 1919, fue redactado a cuatro manos por Marinetti y el sindicalista Alceste de Ambris. Desde ese momento, Marinetti comenzó a ser reconocido como el poeta oficial del Fasci Italiani di Combattimento y más adelante como el referente intelectual del Partido Nacional Fascista.

Si bien suele considerarse el 2 de diciembre de 1944 –día del fallecimiento de Marinetti por un ataque al corazón– como la fecha de muerte formal del movimiento futurista, la realidad es que hacía varios años el futurismo había dejado de ser una novedad y una vanguardia verdaderamente provocadora: mientras que en su primer manifiesto consideraban los espacios académicos como "cementerios de esfuerzos perdidos, calvarios de sueños crucificados, registros de impulsos rotos", para 1929 Marinetti no sólo se había convertido en el intelectual del régimen de Benito Mussolini sino que además había aceptado ser miembro de la Reale Accademia d'Italia, traicionando los ideales del movimiento que él mismo había fundado. El futurismo desaparecería de la escena cultural europea dejando atrás una mitología que más adelante sería retomada con fuerza por futuras generaciones de artistas: la velocidad como forma de conexión con lo divino y el automóvil como deidad moderna.

Cabe destacar que el futurismo eligió, de forma anticipatoria y arriesgada, alabar la técnica y deificar el automóvil en un contexto poco favorable: antes de la Primera Guerra Mundial, un trabajador medio necesitaba el equivalente de 2 años de salario para comprar un coche y la ciencia ficción era una literatura pesimista, o cuanto menos cautelosa, ante los progresos de la tecnología y la ciencia. Fue recién a mediados de los años '30, luego de la Gran Depresión y con el Fordismo consolidado como el principal modelo de producción industrial, cuando el trabajador pudo acceder en masa al automóvil. Ahí también comenzaría a asomar una ciencia ficción dura y positivista que expandiría el mito de la ciencia como vía de progreso y mostraría a los científicos como héroes y protagonistas de muchas de sus aventuras, una etapa que más tarde será conocida como la Edad de Oro de la ciencia ficción.

Luego de más de 20 años de hegemonía de la ciencia ficción dura, a mediados de los '60 apareció en el seno mismo del género un movimiento literario avant-garde que buscaba "matar al padre": la Nueva Ola. Escritores como Michael Moorcock, Samuel R. Delany, Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick, Harlan Ellison, Brian Aldiss y J. G. Ballard, influenciados por el modernismo y la contracultura, pero sobre todo aburridos de la frialdad matemática y la precisión técnica de las narraciones que imperaron en la Edad de Oro de la ciencia ficción, comenzaron a apostar por relatos con una fuerte carga de temáticas sociales, políticas y psicológicas. Incluyeron temas tabú como la religión o las drogas, a través de una narrativa más arriesgada y experimental, dándole mucha más importancia al complejo espacio interior humano antes que a la conquista del espacio exterior, los gadgets y la tecnología.

Es en plena retirada de esta Nueva Ola de la ciencia ficción, y meses antes de la crisis del petróleo de 1973, cuando se publica la que quizá sea la obra más polémica del escritor británico James Graham Ballard, un libro que no solo escapa de los límites de la Nueva Ola sino que también la clausura: Crash, "la primera novela pornográfica basada en la tecnología", según su propio autor.

Crash: Dios es un automóvil

Crash podría considerarse un spin-off de La exhibición de atrocidades (1970), novela experimental, fragmentada y controversial por partes iguales, cuyo capítulo 12 aborda el análisis del contenido erótico oculto en las colisiones de automóviles, expone los resultados de diferentes estudios relacionados con el tema –como la atracción hacia personalidades de la cultura que murieron en accidentes automovilísticos (Jayne Mansfield, Albert Camus, James Dean) o el comportamiento sexual de los testigos de colisiones– y narra experimentos en los que se le pide a diferentes grupos de voluntarios que diseñen el desastre automovilístico ideal. Este capítulo, titulado ¡Crash!, finaliza con una sombría conclusión: "Parece obvio que el choque de automóviles es considerado una experiencia más fértil que destructiva, una liberación de la libido del sexo y de la máquina, alcanzando mediante la sexualidad de los muertos una intensidad erótica de otro modo imposible".

Ballard parece querer decirnos que existe un estado alterado de consciencia sexual, un punto/espacio G de éxtasis al que solo se puede acceder a través de la unión entre la tecnología, la velocidad y las experiencias cercanas a la muerte. Esta jouissance, ese goce tan intenso que no se puede distinguir del dolor, será el centro de la trama de Crash, que gira en torno a las perturbadoras relaciones entre personas cuyo comportamiento sexual es determinado por una parafilia conocida como sinforofilia, por la que solo consiguen excitarse cuando son protagonistas de accidentes automovilísticos o acarician las heridas y los cuerpos deformados por la colisión de metal, vidrio y asfalto. Las cicatrices son jeroglíficos de una nueva forma de lenguaje del dolor, la manifestación de una estética del caos y la destrucción que solo se consigue a través de la relación íntima entre carne y máquina, mientras se ansía el choque perfecto.

En 1957, Roland Barthes escribe un texto sobre el nuevo Citroën DS –que más adelante sería incluido en su libro Mitologías– donde asegura que los automóviles son objetos mágicos, nuevas catedrales góticas con características similares a aquellas naves de otros universos que alimentaron el imaginario de la ciencia ficción. Si a principios del siglo XX, solo los adeptos a la vanguardia futurista entendían al coche como un dios –en su poema La canción del automóvil (1908), Marinetti lo llama "Dios vehemente de una raza de acero"–, Barthes advierte que para fines de los '50 una gran parte de la sociedad percibe al auto como catedral y diosa. Pero Ballard, que retoma las ideas de Marinetti y las teorías de Barthes para introducir a través de la ficción sus propios conceptos sobre la técnica y la velocidad, no propone al automóvil como una deidad sino como un dispositivo conector, una terminal, una forma de vincularnos con alguna especie de divinidad. Ni dios, ni diosa: objeto sagrado de deseo para llegar al éxtasis, fetiche de una parafilia que pone a la par sexo y técnica, una cibererótica que actúa como portal hacia estados alterados de consciencia que, junto con la energía cinética, genera una trama invisible entre tecnología y erotismo.

Para los futuristas, la velocidad era una especie de nueva religión-moral, la única manera de contactar con lo divino. Marinetti aseguraba que si orar era una forma de comunicarse con la divinidad, manejar a altas velocidades era una forma de oración, una fusión con la única deidad. Por su parte, Ballard parecía comprender a los Marinetti del mundo cuando en entrevistas aseguraba que su imaginación se sentía movilizada cuando pensaba en las personas que rompían el velo de la realidad ordinaria, trascendían el yo y en cierto sentido alcanzaban estadios mitológicos de una manera que solo es posible a través de actos violentos y brutales como los accidentes automovilísticos, que representan un colapso en el sistema tecnológico con un poder revelador muy potente.

No es ningún secreto que Ballard era fanático de la película Mad Max 2 (George Miller, 1981). En cada entrevista aprovechaba para alabarla y recomendarla por su calidad técnica y narrativa, pero sobre todo por ese futuro tan cercano y verosímil que propone. Existen muchos puntos en común entre la saga Mad Max y las ficciones apocalípticas de Ballard, como El mundo sumergido (1962), La sequía (1964) y Hola América (1981): la destrucción de la civilización, la anarquía y el caos reinante luego de un cataclismo mundial, la violencia como único método de supervivencia, la lucha por los escasos recursos naturales y la guerra hobbesiana son algunos de los tropos que hermanan las ficciones de ambos autores.

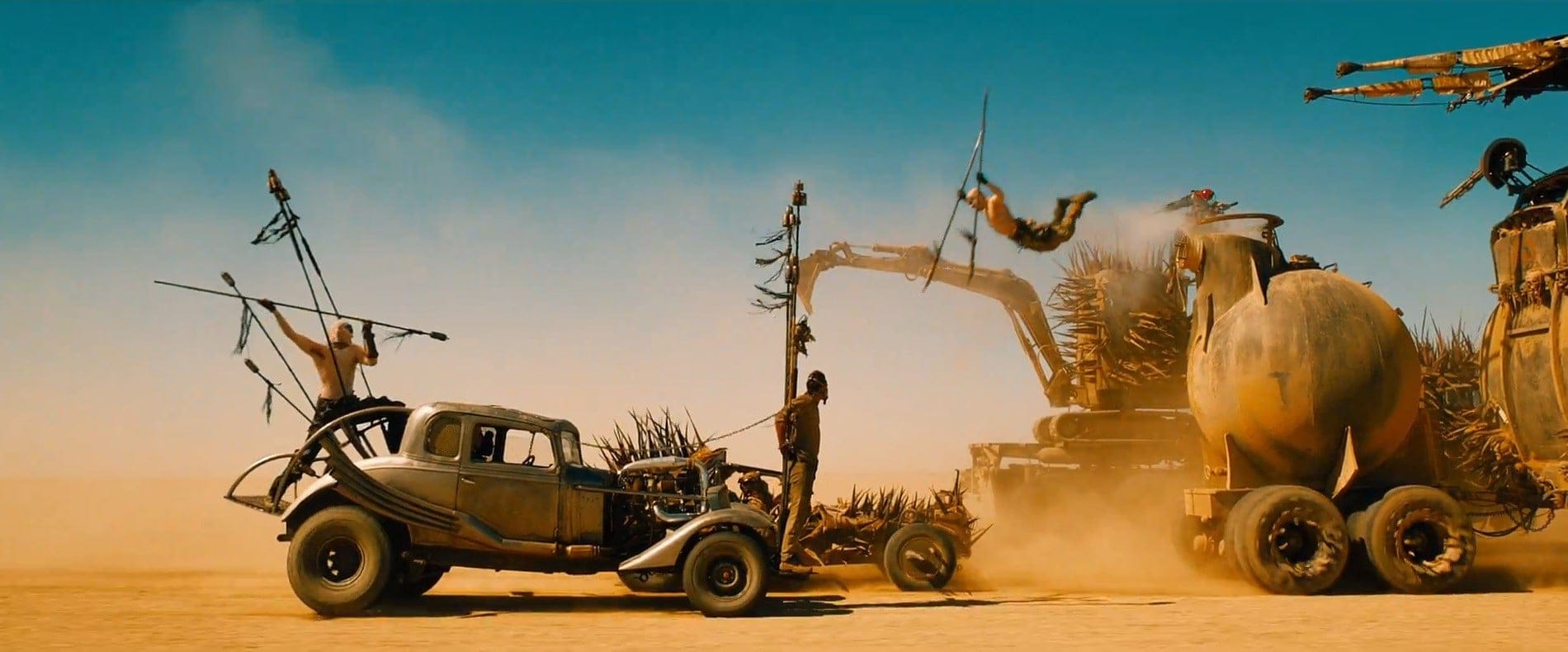

Fury Road (2015), la cuarta entrega de la saga Mad Max, reúne todas esas características: colapso ambiental luego de un apocalipsis nuclear, sequía extrema, tormentas de arena titánicas y un culto obsesionado con la velocidad, los warboys media-vida, fieles del culto al V-8, kamikazes que creen con fervor religioso que morir en un accidente en la carretera de la furia es un pasaje directo al Valhalla. El martirio como destino común y la muerte violenta a toda velocidad como forma de trascender la realidad y llegar al paraíso de los guerreros: los warboys no le temen a la muerte; al contrario, la desean siempre y cuando sea sobre la carretera y tengan como testigo-voyeur a otro warboy. No caben dudas: si Ballard hubiese estado vivo al momento de su estreno, hubiese amado Fury Road.

Post Crash: el desguace de la máquina

En 1989, el director japonés Shinya Tsukamoto toma las ideas de Marinetti y de Ballard como inspiración artístico-conceptual y filma su ópera prima, Tetsuo: The Iron Man. Rodada en 16 mm, en blanco y negro –con claras influencias del cine expresionista alemán–, se volvió una película de culto a pesar de su bajo presupuesto y su corta duración. Tsukamoto se apropia de aquellas ideas del amor por la máquina y el culto a la velocidad del futurismo, pero también de la malsana sinforofilia ballardiana, conceptos a los que les suma las mutilaciones y deformaciones corporales típicas del body horror y una estética cyberpunk trash. El resultado de este experimento cinematográfico es una película con el espíritu de Marinetti y la perversión de la novela de Ballard pero en un contexto de ciencia ficción a la Cronenberg, donde tiene un rol central el concepto de la nueva carne: es decir, la simbiosis entre cuerpos humanos y entidades no-humanas, elementos inorgánicos como metales y diferentes tipos de tecnologías, lo que da como resultado un nuevo ser híbrido.

Tetsuo es una ópera industrial en la que uno de sus protagonistas –el cual tiene un fetiche extremo con los desechos de hierro y metal, llegando incluso a introducírselos en el cuerpo– es atropellado en un accidente automovilístico completamente sexualizado –filmado con movimientos de cámara lentos, sensuales, sonorizados con rock suave y romántico– por un conductor que, además de ocultar el cuerpo, decide tener sexo con su pareja frente al cadáver moribundo del fetichista que vuelve de la muerte para maldecirlo con una extraña enfermedad. Más adelante, el automovilista maldito entenderá que el metal crece sin parar dentro de su organismo y que puede fusionarse con este elemento, lo que lo transforma en una nueva entidad con un cuerpo que borronea por completo los límites entre la carne y el metal. En el clímax de la película asistimos a un duelo final entre ambos seres híbridos, que se fusionan en una monstruosidad deforme: una máquina de guerra metálica, veloz, un súper villano que no busca destruir el mundo sino más bien modificarlo, transformarlo por completo en metal para que se oxide hasta convertirse en polvo cósmico. Un nuevo mundo para una nueva carne.

En 1996, David Cronenberg, el rey del terror venéreo, el arquitecto del horror corporal, el sacerdote de la nueva carne, dirigió una adaptación de Crash que, como no podía ser de otra manera, provocó controversia allá donde se intentó proyectar: Francis Ford Coppola –jurado del Festival de Cannes de 1996, donde se estrenó– la odió a tal punto que se negó a entregarle el premio especial del jurado a Cronenberg. Ballard, que estuvo en Cannes junto al director canadiense y todo su elenco, dijo que la película era incluso superior a su novela. Cuando se quiso estrenar Argentina, luego de ser censurada en Inglaterra y en los Estados Unidos, Gregorio Dalbon –actual abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por entonces titular del grupo Familiares y Víctimas del Tránsito– planteó una acción de amparo con la intención de prohibir su estreno en cines por, según él, exaltar los choques con víctimas fatales mediante escenas de alto contenido agresivo, aumentar la violencia colectiva de los conductores y promover conductas que provocan accidentes de tránsito como medio de excitación sexual. Por supuesto, hoy es una película de culto considerada por muchos cinéfilos entre lo mejor de la filmografía de David Cronenberg.

Y en 2021 se estrena la francesa Titane (Julia Ducornau), una película deudora tanto de la nueva carne de Crash como del fetichismo de Tetsuo: The Iron Man, cuya protagonista es una mujer que de niña sufre un accidente de tránsito que la deja con una placa de titanio en la cabeza, a partir de lo cual comienza a sufrir una mecanofilia extrema que no solo la lleva a tener sexo con automóviles sino que logra quedar embarazada de uno de ellos e incluso pare un hijo híbrido, llevando la integración humano-máquina al siguiente nivel.

Latinoaméricrash

Los warboys de Fury Road, fanáticos de su propia religión sincrética futurista, le rezan a un altar forjado con volantes y calaveras antes de partir en cada misión suicida. Ese tabernáculo, que conecta simbióticamente al warboy con su vehículo, remite automáticamente al altar de La Hermandad en la novela Miles de ojos (2021), del escritor boliviano Maximiliano Barrientos, donde un culto que adora los automóviles y la velocidad pretende despertar a una deidad oscura a través de un conductor suicida que debe estrellar su coche –un Plymouth Road Runner– contra un árbol sagrado que se encuentra en Bolivia: "Lo que llamaban altar era un paredón en el que había huesos de animales y de seres humanos (…) parachoques, carcasas que en algún tiempo habían sido de una Buick y de un Fastback. Volantes colgaban de cadenas que llegaban hasta el techo y bujías y cilindros y caños de escape emergían desde esa pared en la que incrustaron matrículas (…) fotos de celebridades que habían muerto en choques: Grace Kelly, Jayne Mansfield, Linda Lovelace, Albert Camus, Isadora Duncan, T. E. Lawrence. Una era del cadáver de James Dean aprisionado en los fierros de su Porsche Spider. Los ojos abiertos y sangre en el cuello y en la frente".

Barrientos retoma las ideas de Marinetti y Ballard, pero también el body horror de Tetsuo: The Iron Man y el post-apocalipsis madmaxiano, y a ese cóctel le agrega el factor lovecraftiano: cultos, deidades acuáticas, portales que conectan con otros planos y horror cósmico. Lo que emerge de esa fragua literaria es una de las mejores novelas weird latinoamericanas de los últimos 10 años, una historia que desborda black metal, velocidad y violencia, en la que Barrientos deja en evidencia el influjo del futurismo al introducir un villano (el Albino, líder de La Hermandad) originario de Milán (donde Marinetti redactó el primer manifiesto futurista), que en 1919 creó la secta en Detroit (cuna del fordismo) y que desde fines del siglo XIX persigue a una deidad a la cual se accede a través de la velocidad.

El mismo año del estreno de Titane se publicó el cuento Carretera Negra (Parásitos Perfectos), del escritor colombiano Luis Carlos Barragán, donde retoma el concepto de la conexión humano-automóvil y lo retuerce hasta convertirlo en algo nunca antes visto: en este universo ficcional los automóviles son híbridos máquina-animal, seres sintientes y hasta cierto punto conscientes, más parecidos a un insecto que a un Interceptor V8. La protagonista es una profesora de secundaria que, harta del bullying que sufre a diario por su sobrepeso, se compra un automóvil modelo Tresauros 5 –forma de escarabajo, espinas, tenazas auxiliares, ocho patas retráctiles, tres estómagos y un caparazón negro irregula– y escapa dejando su patética vida atrás.

Juntos recorren las carreteras sin destino fijo, hasta que por casualidad encuentran su grupo de pertenencia en una comunidad salvaje de domadores de automóviles-insecto que viven como nómades y cazan con sus propios vehículos, entrenados para asesinar otros coches, con el fin de alimentarse de su carne. La conexión entre la profesora y su auto-escarabajo es profunda y sensorial: pilotea el vehículo a través de un manubrio peludo y un controlador que se introduce en la boca, y conduce desnuda con el afán de sentir los poros del cuero del Tresauros que se expanden al contacto con su piel y le producen "orgasmos espirituales". La integración entre conductor y vehículo borra los límites entre humano y máquina; el Tresauros es una extensión del cuerpo y el espíritu de la profesora.

El hombre rueda

En su ensayo El medio es el masaje (1967), Marshall McLuhan propone una idea revolucionaria: todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana, ya sea física o psíquica. Desde un punto de vista clásico –pero también cibernético–, la tecnología es una extensión del cuerpo: la rueda es una prolongación del pie, la ropa una prolongación de la piel, los circuitos eléctricos una prolongación del sistema nervioso. Utilizando el mito griego de Narciso –quien confundido por la diosa de la venganza Némesis se enamora de su propio reflejo en el agua–, McLuhan sostiene su teoría y asegura que "esta extensión suya sensibilizó sus percepciones hasta que se convirtió en el servomecanismo de su propia imagen extendida o repetida". Gracias a estos servomecanismos, que son extensiones del cuerpo y la mente humana, el ser humano sufre cambios profundos que lo transforman en hombre-máquina, hombre-arma, hombre-rueda.

En cada historia protagonizada por hombres-rueda, existe una relación simbiótica entre el conductor y su vehículo, es decir, su "novia mecánica" (McLuhan dixit), su extensión funcional. En la película Death Race 2000, de Paul Bartel (1975), Frankenstein (David Carradine) es el corredor estrella de la ultraviolenta Carrera Transcontinental, que otorga puntos extra a los conductores que atropellen personas por el camino –¿alguien dijo Carmageddon?)–. El protagonista es el único sobreviviente del crack mecánico del '95, con la mayoría de su cuerpo destrozado en accidentes automovilísticos y reconstruido en sucesivas operaciones. Por ejemplo, pierde su mano en una carrera y se la reemplazan por una extremidad mecánica, una extensión que, además de otorgarle ventaja, lo conecta con su otra extensión –el automóvil– de formas que un ser humano normal nunca podría.

En el cómic Blue Arrow, de Radolphe y Eberoni (1981), se narra una historia similar: ambientado entre 1933 y 1939 en Italia, Francia y Alemania, cuenta la historia de un piloto norteamericano que luego de un accidente automovilístico queda con la mitad derecha de su cuerpo inutilizada, por lo que le colocan un brazo artificial que, lejos de significar una desventaja, aumenta de forma desproporcionada la simbiosis con su coche: "¡De hecho, en vez de representar un hándicap, mis miembros de acero me dan ventaja! ¡Me siento infinitamente más cercano, más solidario con mi coche de lo que jamás ha podido estarlo piloto alguno! ¡Nuestras mecánicas y nuestros órganos se compenetran tan estrechamente que, a menudo en la carretera, me siento como si me hubiese convertido en coche!", asegura el hombre de hierro.

En el caso particular de Crash, la tecnología –el automóvil– no es un medio funcional sino, al contrario, la deconstrucción mortal del cuerpo. La rueda es una extensión del pie y el coche es una extensión del pene, que solo funciona a través de la colisión y el impacto.

En las primeras líneas de su poema épico Autogeddon (1991), Heathcote Williams –autor del primer guion cinematográfico de Crash, que nunca llegó a filmarse– parece resumir la esencia de ficciones apocalípticas como Mad Max, Hola América o Crash: "En 1885, Karl Benz construyó el primer automóvil. Tenía tres ruedas, como un auto para discapacitados, y funcionaba con alcohol, como muchos conductores. Desde entonces, más de diecisiete millones de personas han sido asesinadas en una guerra sin declarar y el resto del mundo puede estar en peligro de ser atropellado en una guerra final por su petróleo".

El título del poema de Williams probablemente esté inspirado en una nota que Ballard escribió en 1984 para el periódico británico The Guardian, titulada ¿Autopía o Autogedón?, en la que cuantifica la fabricación de automóviles desde 1950 hasta 1980 y lo relaciona con el exponencial aumento de lesiones y muertes entre conductores y pasajeros. Si el dromólogo francés Paul Virilio teorizó el concepto de "accidente original" entre 2002 y 2003, Ballard esbozó una idea similar al menos treinta años antes: para Virilio, el accidente original es esa posibilidad de accidente a futuro, inherente a todas las invenciones arqueotecnológicas: inventar el tren es inventar el descarrilamiento, concebir el barco es concebir el naufragio, crear el automóvil es traer al mundo los choques en cadena en las autopistas. Ballard, por su parte, en 1971 escribió que la invención del coche trajo a este mundo una consecuencia de peligros y desastres, como las congestiones de tráfico, las lesiones graves y la muerte de millones de personas en accidentes automovilísticos. En el prólogo de Crash, aunque aún no lo definía como un "autogedón", Ballard afirma que no se trata de una catástrofe imaginaria sino de un cataclismo pandémico institucionalizado que provoca miles de muertos y millones de heridos al año.

A pesar de que escribir la novela era un desafío cotidiano –al tener tres hijos que no estaban exentos de sufrir un accidente de tránsito en las congestionadas calles de Shepperton–, aún así Ballard insistía en que su obra era exploratoria e investigativa, no moralista. Para el escritor inglés, tanto Crash como La exhibición de atrocidades eran ejemplos de novelas que no pretenden aleccionar ni llegar a ninguna conclusión moral, obras puramente consagradas a ir más allá de una aparente deshumanización "en busca de un nuevo reino, con una gramática y una sintaxis nuevas, un nuevo vocabulario y una nueva manera de percibir el mundo".

En 1992, James Graham Ballard publicó en la revista Zone un proyecto de glosario para el siglo XX en el que afirma que el mayor sueño colectivo de la humanidad se constituye en los millones de coches que están inmóviles alrededor del planeta. Un sueño aceleracionista compartido por Karl Benz, Filippo Tommaso Marinetti, Robert Vaughan y toda la industria automotriz. Un sueño de velocidad, repetición, sexo y muerte.

ES

ES