Hace unas horas, en la madrugada de este miércoles 24, estaba revisando este artículo cuando vi, casi en tiempo real, una noticia que le daba nuevo sentido y me obligaba a arrancarlo distinto: la confirmación de que unos restos hallados en 2019 en la cabecera del río Chico, cerca del Lago Colhué Huapi, en el sur de Chubut, efectivamente correspondían a un nuevo dinosaurio que habitó suelo argentino hace más o menos 70 millones de años.

Es el Joaquinraptor casali, de siete metros y mil kilos. Cráneo alargado, cola larga y brazos considerables con unas brutas garras. Lo más parecido a un Deathclaw de Fallout que haya pisado el país. La imagen de acá abajo es una ilustración de Andrew McAfee para el Carnegie Museum of Natural History. Sí, comía cocodrilos.

Pero para llegar a este bicho hay que ir bastante atrás, 132 años al pasado, hasta los inicios de la paleontología argentina con los descubrimientos pioneros de 1893. En esta primera parte del Catálogo de Dinosaurios Argentinos de 421 vamos a ver esos primeros antecedentes y todo lo que pasó durante el siglo XX.

La singularidad argentina

La paleontología argentina, o al menos el descubrimiento y estudio de restos de dinosaurios en el país, es una tradición que ha dado hallazgos en tres siglos distintos. El recorrido arranca con la exploración naturalista de los pioneros del siglo XIX, con sus recolecciones y observaciones; va a la institucionalización del estudio en el siglo XX, con universidades, ministerios, museos o el Conicet; y llega al siglo XXI sumando la aplicación de nuevas tecnologías y el diseño de marcos de protección patrimonial.

En ese arco, se pasa de encontrar pedacitos de huesos o dientes sueltos a dar con esqueletos casi completos o fósiles de colonias enteras de nidos de huevos, revalidando la singularidad argentina. Porque así como nuestra ufología es única en el mundo, este suelo también aportó información bisagra para el estudio de los dinosaurios y otras formas de vida prehistóricas.

Somos referentes por el excepcional registro de restos mesozoicos en la Patagonia, el Norte y cuencas como Ischigualasto (Valle de la Luna), San Juan, donde se encontraron algunos de los dinosaurios más antiguos conocidos a nivel global, como el Herrerasaurus, en 1963, inicio de la paleontología moderna en Argentina.

En los '80 se descubren el norteño Saltasaurus y el patagónico Carnotaurus –un abrazo brazicorto para Juan Ruffo–, que ya empiezan a marcar diferencias fuertes entre los bichos del sur y los del otro hemisferio. En los '90 caen el Amargasaurus y el patriótico Argentinosaurus –de pie, pueblo–, uno de los bichos más gigantes jamás conocidos.

Y las coronaciones de gloria no terminan: después van a llegar los saurópodos titánicos, los terópodos gondwánicos, faunas triásicas basales, dinosaurios con gigantismo, adaptaciones locas debido a las radiaciones locales y alguna que otra estrategia reproductiva singular. Entre tantos hitos aparecen otros referentes como José Bonaparte u Osvaldo Reig. Y una divulgación a nivel social sostenida desde instituciones como el MEF, en Trelew, o los Museos de Ciencias Naturales de La Plata y Buenos Aires.

En lo legal, los hallazgos y descubrimientos están contemplados por la legislación moderna y son bienes culturales reconocidos por la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, de 2003, que regula sus protocolos y formas de resguardo, circulación y estudio. Pero todo lo que viene siendo el siglo XXI en materia de dinos argentinos vendrá en la parte 2.

Los dinos son de nosotros, los pioneros son ajenos

Mal que nos pese, los primeros en describir o proponer especies nativas de Argentina a partir de haber encontrado fósiles fueron extranjeros. En 1893, el naturalista británico Richard Lydekker definió los primeros dos dinosaurios locales: el Titanosaurus australis (hoy Neuquensaurus australis) y el Argyrosaurus superbus, ambos patagónicos y con descripciones en discusión.

En 1899, con un cacho de fémur y un diente hallados en Santa Cruz, el tano Florentino Ameghino erigió al Loncosaurus argentinus. En 1901 fue el inglés Arthur S. Woodward, con el Genyodectes serus. Y en 1929, el alemán Friedrich von Huene sumó el Laplatasaurus araukanicus (hallado en Neuquén, ojo) y el Antarctosaurus giganteus. Y aunque me había emocionado creyendo que ya para 1947 teníamos el primer dino argentino definido por un científico argentino, comí bait: el Ángel Cabrera que ubicó el Amygdalodon patagonicus era español.

Pero entonces, en 1963 se da el big bang de la paleontología argentina propiamente dicha, el punto de encuentro entre la especie nativa y el observador nativo, con la descripción en manos de Osvaldo Reig del Herrerasaurus ischigualastensis, una suerte de velociraptor criollo. El bicho que da inicio a nuestro Catálogo de Dinosaurios Argentinos, con diez especies halladas entre 1963 y 1998.

Herrerasaurus ischigualastensis (1963)

Descrito por Osvaldo Reig en 1963, Herrerasaurus ischigualastensis proviene de la Formación Ischigualasto, en San Juan, datada en el Carniano (Triásico Superior, ~231 millones de años). El holotipo (PVL 2566) incluye un cráneo casi completo y gran parte del esqueleto.

Medía entre 3 y 6 metros de largo y pesaba unos 200–300 kg. Era bípedo, con patas traseras robustas y delanteras más cortas pero provistas de garras. Su cráneo alargado tenía dientes recurvados y serrados, adaptados a la dieta carnívora.

Su importancia científica es enorme: representa uno de los dinosaurios más antiguos conocidos y ha sido central en los debates sobre la evolución temprana de los terópodos y saurísquios. El conjunto fósil de Ischigualasto, además, muestra la coexistencia de Herrerasaurus con otros dinosaurios basales y sinápsidos, ofreciendo una visión única de los ecosistemas triásicos.

Saltasaurus loricatus (1980)

José Bonaparte y Jaime Powell describieron en 1980 a Saltasaurus loricatus a partir de restos hallados en la Formación Lecho (Campaniano–Maastrichtiano, Cretácico Superior) en Salta.

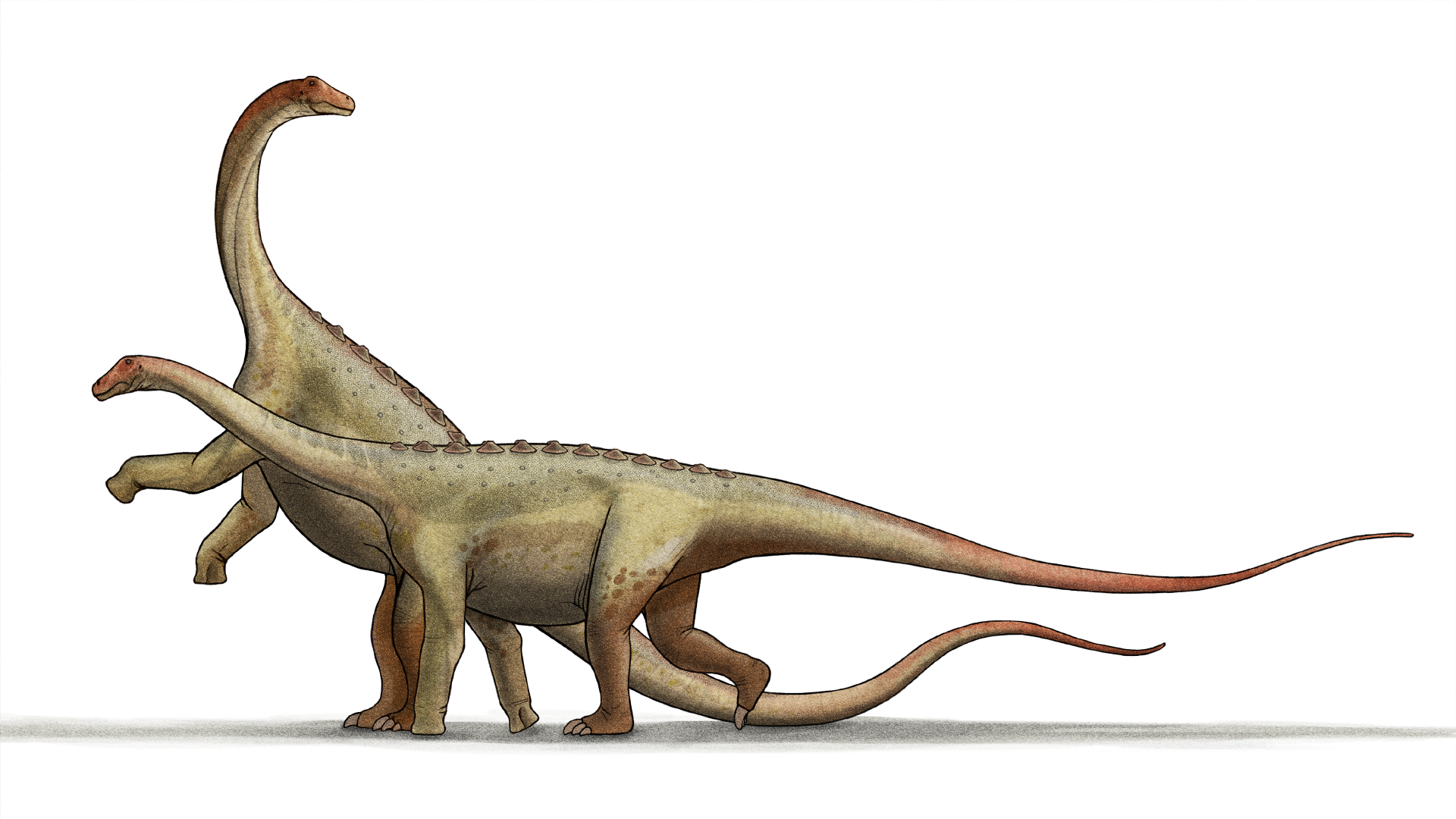

Era un titanosaurio de pequeño tamaño en comparación con otros miembros del grupo, de unos 12 metros de largo. Su rasgo más destacado es la presencia de osteodermos (placas óseas dérmicas) en el dorso, constituyendo la primera evidencia clara de “armadura” en un saurópodo.

El holotipo incluye vértebras, huesos de las extremidades y placas dérmicas. La combinación de tamaño reducido, proporciones gráciles y armadura dérmica distingue a Saltasaurus de otros titanosaurios gigantes, aportando información crucial sobre la diversidad adaptativa del grupo.

Abelisaurus comahuensis (1985)

Abelisaurus fue descrito por Bonaparte y Novas en 1985 a partir de un cráneo incompleto (holotipo MC 11098) hallado en la Formación Allen (Cretácico Superior, Río Negro/Neuquén).

Se estima que alcanzaba 7–9 metros de longitud. Su cráneo robusto, con una mandíbula poderosa y adaptaciones para morder con fuerza, lo ubica entre los abelisáuridos, grupo característico de Gondwana.

Aunque conocido solo por su cráneo, el hallazgo fue fundamental porque demostró la existencia de un linaje de terópodos hasta entonces desconocido. Su descripción antecedió al hallazgo de esqueletos más completos como Carnotaurus y otros abelisáuridos patagónicos, consolidando la importancia de Argentina en la paleontología de terópodos.

Carnotaurus sastrei (1985)

Descubierto en 1984 en Chubut y descrito en 1985 por Bonaparte, Carnotaurus sastrei proviene de la Formación La Colonia (Cretácico Superior, ~72–69 Ma). El ejemplar holotipo (MACN-CH 894) está casi completo e incluye un cráneo excepcionalmente bien preservado.

De 7–8 metros de largo, se distingue por sus cuernos sobre los ojos, el hocico corto y las extremidades anteriores extremadamente reducidas. Se hallaron impresiones de piel que muestran escamas no solapadas y osteodermos.

El esqueleto completo permitió reconstrucciones detalladas de la anatomía y biomecánica de los abelisáuridos. Hoy es uno de los dinosaurios carnívoros más emblemáticos de Argentina, clave para comprender la radiación de este grupo en Gondwana.

Amargasaurus cazaui (1991)

Descrito en 1991 por Salgado y Bonaparte, Amargasaurus proviene de la Formación La Amarga (Barremiano–Aptiano, Cretácico Inferior, Neuquén). El holotipo (MACN-N 15) incluye un esqueleto casi completo.

De unos 10 metros de largo, pertenece a los dicreosáuridos, y su rasgo distintivo es la serie de espinas neurales cervicales extremadamente alargadas y bifurcadas, posiblemente recubiertas por una estructura córnea.

Este hallazgo amplió el conocimiento sobre los saurópodos diplodocoideos en Gondwana y mostró una diversidad morfológica notable. Es uno de los saurópodos más singulares de Argentina y figura recurrente en estudios sobre función y evolución de estructuras dérmicas en dinosaurios.

Eoraptor lunensis (1993)

Eoraptor fue descrito en 1993 por Sereno, Novas y colaboradores, a partir de un esqueleto casi completo hallado en Ischigualasto, San Juan. Data del Carniano (Triásico Superior, ~231 Ma).

Medía aproximadamente 1 metro de largo y pesaba 10 kg. Tenía cráneo ligero con dientes heterodontes, lo que sugiere una dieta omnívora o carnívora generalista.

Es considerado uno de los saurísquios más primitivos conocidos. Su excelente preservación ha sido crucial para entender la anatomía basal de los dinosaurios y las primeras etapas de su diversificación.

Argentinosaurus huinculensis (1993)

Descrito por Bonaparte y Coria en 1993, Argentinosaurus proviene de la Formación Huincul (Cenomaniano–Turoniano, Cretácico Superior) en Neuquén. Fue hallado en 1987 por un estanciero y excavado en 1989.

Aunque el material es incompleto (principalmente vértebras y huesos de extremidades), se estima que superaba los 30 metros de largo y varias decenas de toneladas, siendo uno de los animales terrestres más grandes conocidos.

La descripción de Argentinosaurus marcó un hito: consolidó la imagen de la Patagonia como tierra de gigantes y abrió un camino de investigación sobre el gigantismo extremo en titanosaurios, con comparaciones posteriores con Patagotitan y Dreadnoughtus.

Giganotosaurus carolinii (1995)

Descrito por Coria y Salgado en 1995, a partir de restos hallados en 1993 por el aficionado Rubén D. Carolini en la Formación Candeleros (Cenomaniano, ~98 Ma) en Neuquén. El holotipo (MUCPv-Ch1) incluye gran parte del cráneo, vértebras y elementos postcraneales.

Medía unos 12–13 metros de largo, con un peso estimado en 8 toneladas. Su cráneo alcanzaba casi 1,8 metros, con dientes aserrados adaptados a una dieta carnívora. Pertenecía a los carcharodontosáuridos, grupo de grandes terópodos de Gondwana.

La importancia de Giganotosaurus radica en haber demostrado que Sudamérica albergaba depredadores de talla semejante a Tyrannosaurus rex. Además, su asociación con restos de grandes saurópodos sugiere su rol como superdepredador en los ecosistemas cretácicos de Patagonia.

Gasparinisaura cincosaltensis (1996)

Descrita por Coria y Salgado, proveniente de la Formación Anacleto (Neuquén). Era un pequeño ornitópodo bípedo de 1,5 m de longitud, con patas traseras delgadas y cráneo ligero adaptado a la herbivoría. Representa el primer ornitópodo bien documentado de Sudamérica. Su hallazgo amplió el conocimiento sobre la distribución de iguanodontianos en Gondwana y aportó una visión más completa de la diversidad ecológica del Cretácico patagónico.

Megaraptor namunhuaiquii (1998)

Descrito por Novas a partir de restos de la Formación Portezuelo (Neuquén). Inicialmente interpretado como un pie, luego se confirmó que su garra gigante pertenecía a la mano. Alcanzaba 8–9 m de largo. Pertenece a los megaraptóridos, grupo singular de terópodos sudamericanos. Su hallazgo reveló un linaje propio de depredadores en Gondwana, con adaptaciones diferentes a los tiranosáuridos del norte.

ES

ES