Hacía mucho que no escribía para "el Canon". Quienes me siguen desde Substack (y antes de Random, y antes de Medium, y antes de vdpraxis, y antes de Velociraptors, y antes de projectovdp, y antes…) saben que "el Canon" es una serie de artículos dedicados a lo que creo que son los pilares de la ciencia ficción audiovisual. Quizá algún día, cuando tenga el tiempo suficiente, pueda expandir el canon a libros y videojuegos; aunque si me pongo a pensar más fino, es lo que estamos haciendo de alguna manera en 421.

Gently reminder para quienes se hayan perdido en la continuidad de los asuntos: hace un año, en septiembre de 2024, junto con Juanma La Volpe y Luis Paz lanzamos este medio escrito. Un proyecto que veníamos incubando desde 2023, para el cual hicimos una ronda de inversión que salió bien; y recientemente, después de un año de crecimiento significativo, sumamos un apoyo institucional enorme de la mano de Ergodic, uno de los holdings más innovadores del país y del planeta, con un amplio campo de acción que va desde la "tecnología profunda" a la vida real. Realmente estoy muy contento de que esto haya pasado y de que no sólo 421 haya sido una idea copada y un proyecto a pulmón copado, sino que ahora realmente estamos jugando el juego de convertirnos en un medio relevante para todo el continente.

Sé que en el título prometí hablar de Ghost in the Shell y todavía no empecé, pero permítanme este pequeño rodeo. Me gusta la idea de sacar una columna dominical por mes, para mantenernos actualizados, un poco más cercanos, y sentir que ese pequeño espacio de contacto con ustedes, que siempre fueron mis blogs, sigue existiendo de alguna manera, más allá de que todo esté escalando a una dimensión que yo, al menos, nunca creí posible.

Ghost in the Shell entra al Canon

Ghost in the Shell es una película de 1995 dirigida por Mamoru Oshiii y basada en el manga homónimo escrito por Masamune Shirow. Es una de esas películas totalmente formativas que te arruinan la cabeza. Como el balazo a JFK: quedás shockeado, saltando al baúl del auto para buscar los pedazos, como si se pudiera recomponer lo que había antes. Me sigue costando creer que tenga 30 años.

Es sin dudas una de las series/películas del tridente de la muerte, junto con Akira y Evangelion. Las tres obras son muestras cabales de la mejor tradición de Japón, que logra una amalgama muy inusual de animación, ciencia ficción y drama existencial. Para la misma época, en nuestro país la animación estaba asociada con lo "infantil".

Para los hijos de padres nacidos en los '50 o '60, la animación japonesa estaba asociada con Astroboy, Mazinger, Meteoro y Heidi. Recién en los '80 algunos jóvenes adolescentes habían entendido que el género anime tenía otro nivel de profundidad, con la llegada de Robotech. La ciencia ficción audiovisual no-animada tenía su propia tradición: desde el mito fundacional de Metrópolis hasta las gemas modernas cómo Blade Runner, 2001: Una odisea del espacio y Solaris. Todas adaptaciones de maestros de la ciencia ficción como Phillip K. Dick, Arthur C. Clarke o Stanislaw Lem y traducidas al lenguaje cinematográfico por titanes cómo Ridley Scott, Andrei Tarkovsky y Stanley Kubrick. Ni más ni menos.

El aporte del "Tridente de la Muerte" fue acercar algo de ese cine de alto vuelo a un público más joven y, a la vez, poder mostrar a través de la animación cosas que aún eran bastante complejas de conseguir en pantalla con métodos tradicionales. Recordemos que ya estábamos en la época de la transición de los efectos prácticos al CGI. Los escenarios de Akira y sus persecuciones, la tecnología de Ghost in the Shell o las batallas de gigantes en Evangelion fueron una muestra suficiente de lo que podía hacer la animación para estimular la imaginación del futuro.

Espíritus hackeados

Ghost in the Shell básicamente nos cuenta un caso policial enredado en una intriga política internacional con dos actores principales: la mayor Kotomo Kusanagi, una cyborg de grado militar ultrasecreto que trabaja para el "sector 9" y que está a cargo de la cacería del segundo protagonista; el pirata informático más famoso del planeta conocido como El Titiritero, o en inglés el Puppet Master. El camino de estos protagonistas se irá acercando en modo asintótico hasta que al final ambos caminos serán solo uno. Avancemos.

El Puppet Master tiene la habilidad no sólo de "hackear" computadoras sino también de meterse en el "espíritu-alma" humano. Es bastante significativo que la palabra que usen los personajes para referirse a esto en el japonés original sea ゴースト (gōsuto), la versión oriental de "ghost", que podríamos traducir cómo "espíritu" al castellano. En inglés al Espíritu Santo se le dice Holy Ghost.

Estos hackeos a los espíritus humanos generan efectos significativos. En primer lugar, reemplazan memorias por nuevos recuerdos diseñados acorde a las necesidades del Puppet Master, borrando y volviendo completamente inaccesibles los anteriores (y originales). Este efecto puede afectar cómo el hackeado ve el mundo, lo que queda evidenciado cuando Kusanagi y su equipo atrapan a un basurero con el espíritu hackeado que está convencido de ver a su familia en una foto, y los protagonistas ven que es tan sólo el paseando a su perro.

Estas secuencias empiezan a generar más de una duda en la mayor Kusanagi, cuyo cuerpo ha sido reemplazado por completo por elementos biomecánicos. Sólo le queda el cerebro original. Pero si es posible que alguien reescriba las memorias y el espíritu de otra persona, ¿qué garantía tiene de que sus memorias son genuinas y que la percepción de sí misma como humana es real?

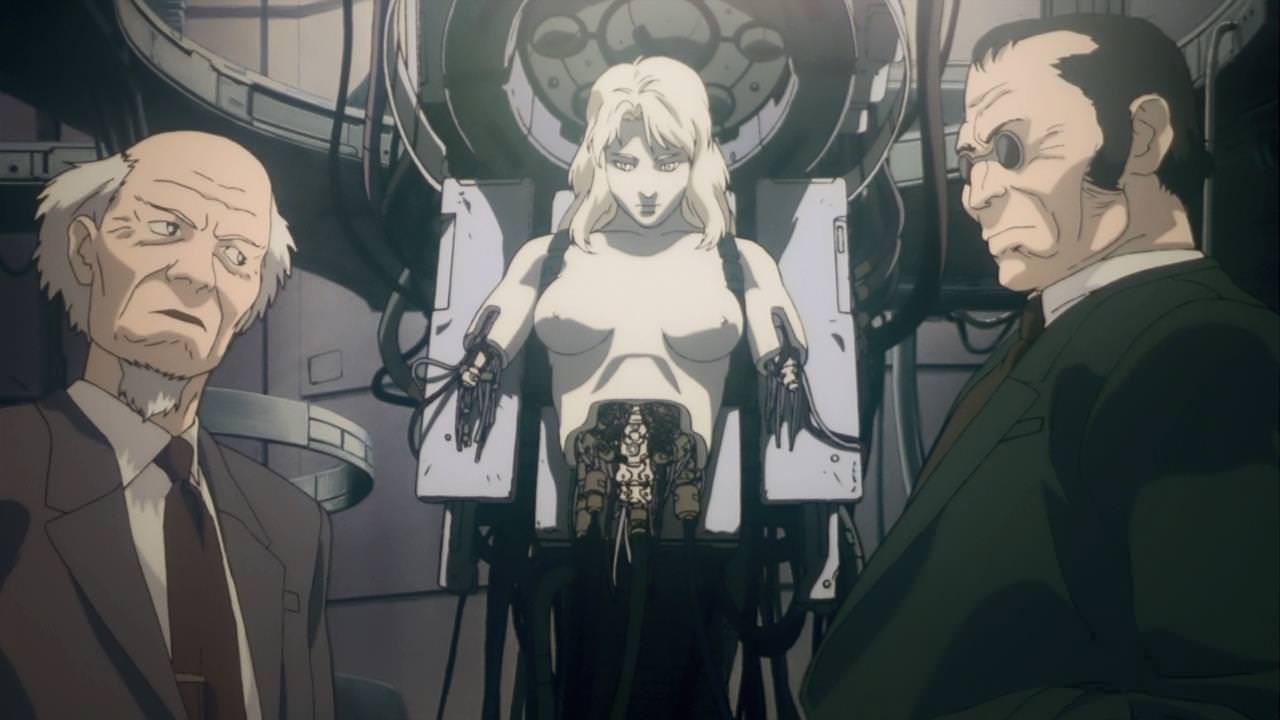

La incertidumbre sólo irá en aumento a medida que la trama de engaños internos entre las diferentes secciones del gobierno crezca. La película se pondrá aún más espesa cuando el Puppet Master, a través de un droide completamente nuevo de la compañía ultra avanzada Megatech, sea detenido y puesto bajo interrogatorio. Medio roto y colgado como si fuera una media res, el Puppet Master se presenta ante sus captores como una inteligencia nacida como producto del mar de la información que se vuelve autoconsciente, pidiendo asilo político en Japón.

Pero los recién llegados de la sección 6 desmienten esta versión y afirman que es una inteligencia artificial programada en Estados Unidos, utilizada por la sección 6, que tomó conciencia propia y quiere huir. Justo antes de que se arme quilombo, el Puppet Master se comunica con la mayor Kusanagi, a quien le dice que está bastante consciente de su existencia y que tiene un plan.

Sobre el final de la película, la mayor Kusanagi arriesga su vida para salvar lo que queda del Puppet Master, mientras la sección 6 los busca para aniquilarlos. El Puppet Master le ofrece a Kusanagi fusionarse para dar a luz un nuevo tipo de inteligencia. Ante la pregunta de por qué este camino y no el de la copia, el Puppet Master responde que la evolución humana es la muestra de que la información, si cambia y evoluciona, puede perdurar en el tiempo. Que la simple copia no sirve porque fácilmente se puede encontrar una forma de neutralizar eso y, con ello, todas las copias.

En el epílogo de la película vemos que Tank consiguió un nuevo cuerpo (con edad de niña) al que le transfirió las conciencias ahora unificadas de Kusanagi y el Puppet Master. Entre la aparición en sociedad del Titiritero y su unión con la Mayor podemos identificar una serie de tópicos filosóficos más que interesantes, que constituyen en el núcleo temático de El Fantasma en la Terminal.

Un rodeo filosófico a Descartes y Hobbes

Este tipo de pensamientos vienen persiguiendo al ser humano desde su constitución como tal, y de estas discusiones podemos encontrar muchísimos rasgos en la filosofía. Pero hubo un período en el que este tipo de razonamiento alrededor del cuerpo, de la mente y de la sospecha se tornó en el pensamiento filosófico per se. Estamos hablando ni más ni menos que de René Descartes y sus Meditaciones Metafísicas, un libro que casi de forma unánime es considerado el inicio formal de la filosofía moderna (si aceptamos la división entre clásica, medieval, moderna y contemporánea). Como solemos hacer siempre en el Canon, la ciencia ficción es una excusa para hablar de filosofía y/o teología.

Meternos a resumir a Descartes sería una trabajo larguísimo, pero lo que realmente le preocupaba era aplicar un método, una nueva ciencia, que le permitiera llegar a un tipo de idea que fuese imposible de dudar, para sobre ella reconstruir el edificio epistemológico de las ciencias. De ahí que el libro anterior a las Meditaciones, y una especie de versión preliminar del mismo, sea El discurso del Método.

En las Meditaciones, entonces, Descartes aplica el método y derrumba todos los supuestos acerca de lo que vemos, creemos o razonamos, aplicando diversos grados de argumentos escépticos. Su objetivo: encontrar una idea tan "clara y distinta" de la cual no pudiese dudar. Promediando el libro, René se da cuenta de que duda de todo, pero no puede dudar de que duda. Entonces, hay pensamiento. Cogito ergo sum, o en castellano "pienso por lo tanto existo".

De ahí en adelante, la modernidad iba a concentrarse en torno a esta división de sustancias. Lo que Descartes llama "res cogitans" y "res extensa". Hoy, la herencia de ese pensamiento dual se puede interpretar bajo la dicotomía mente-cuerpo. Lo tangible y lo intangible. El software y el hardware. Y todas las preguntas y/o problemas que eso conlleva hasta hoy.

Pero incluso en la misma época de la formulación del cogito, Descartes tuvo que enfrentar algunas críticas bastante atinadas. Entre ellas la objeción de otro titán del pensamiento europeo: Thomas Hobbes, autor del Leviatán y –en él– quizá la teoría política más importante de los últimos 500 años. El inglés cuestiona que de la proposición "Yo pienso" se pueda concluir inmediatamente "Yo existo" como verdad necesaria. En el glosario filosófico hablamos de "necesario" cuando algo no puede ser de otra manera de la que es. Para Hobbes, la proposición cartesiana es una especie de silogismo incompleto. Lo que realmente se afirma en el cogito es algo como esto: "Quien piensa, existe; yo pienso, luego existo". En ese sentido, no es una intuición autoevidente sino una deducción, y depende de aceptar la premisa universal "todo lo que piensa, existe".

También sospecha que la certeza cartesiana presupone la existencia de ese "yo" que piensa, pero justamente eso es lo que se intenta demostrar. Si solo se tiene la experiencia de pensamientos, afirmar un "yo" que los sostiene puede ser un salto injustificado. En todo caso, lo que se puede afirmar es que "hay pensamiento" o que "algo está pensando". En esa misma línea, Pierre Gassendi, que también ofició de crítico de la teoría cartesiana, afirma que de la experiencia inmediata se sigue: "algo piensa", y no necesariamente "yo pienso". El paso del simple fenómeno de conciencia al "yo" personal es un salto metafísico.

Los problemas que se derivan de esta doble concepción de mente y materia y, específicamente, de cómo es que se relacionan los dos ámbitos, son en gran parte un tópico recurrente de la ciencia ficción en general y de Ghost in the Shell en particular.

Si no soy mis recuerdos...

Todo este rodeo más o menos histórico lo hicimos para destacar uno de los principales problemas a los que se refiere Ghost in the Shell: la diferencia entre mente y cuerpo. Este problema se evidencia, en principio, cuando la mayor Kusanagi empieza a dudar de su condición humana. Si todo su cuerpo, menos su cerebro, fue reemplazado por partes sintéticas, ¿cómo puede estar segura de que su mente es en verdad su Yo original y no algo también fabricado?

Esta sospecha permanente no se resolverá sino que se irá profundizando a lo largo de la película y será una de las razones por las cuales Kusanagi elija la fusión con el Titiritero. En este sentido, pareciera ser que el film tiene una fuerte inclinación "cartesiana", dado que la mente es algo que existe por sí mismo, que puede ser hackeado y que se puede mover de un cuerpo a otro ¿Es tan así? Veremos.

Por otro lado, a medida que el caso avanza y más se topan con "espíritus" que fueron hackeados, también aparece otro problema que es la identidad y la memoria. Este es un tema que está tratado en forma original por Blade Runner, si bien de una manera secundaria, dado que el problema fundamental allí es entender qué hace humano a un humano (de ahí que el test Voight-Kampff exista para dilucidar qué es humano de lo que no lo es). Sin embargo, tanto los androides en Blade Runner y los hackeados en Ghost in the Shell comparten la misma incertidumbre: ¿cómo sé que mis recuerdos son reales? Lo que lleva a otra pregunta aún más complicada: ¿quién carajo soy?

Desde estas dos aristas se refuerza esa postura crítica de Gassendi en la cual, en tanto hay pensamiento, sólo puedo afirmar consistentemente que "hay algo que piensa". Si eso puede estar asociado a un estado de reflexividad autoconsciente es un problema aparte, en el que la filosofía está inmerso hace varios siglos. He aquí la maestría de una película de estas características. No se trata sólo de una película de acción, ni de imaginación del futuro, sino que tiene la total capacidad de problematizar algunos de los asuntos humanos más complejos, sin siquiera arrugarse la ropa.

... ¿qué carajo soy?

Si algo tiene Ghost in the Shell es que no sólo la protagonista es un personaje memorable sino que el antagonista está a la misma altura y tal vez por encima de ella. El Puppet Master –me encanta decirle el Titiritero, lo siento– representa de varias formas una versión actualizada de Skynet. Mientras que en Terminator Skynet se vuelve consciente y automáticamente busca exterminar al ser humano, el Puppet Master gana conciencia e intenta salir del mar de la información para básicamente convertirse en una persona más. Tiene su propia agenda, claro está: evolucionar. Y para eso necesita fusionarse con Kusanagi. Al modo de las dos super inteligencias de Neuromancer.

De esto podemos deducir al menos tres conclusiones más que interesantes.

Primero, el hecho de que el Puppet Master se asuma como el "producto" del mar de la información, es decir, un organismo que apareció en una especie de caldo primordial informativo. En otro sentido, podríamos pensar entonces que según esta definición la inteligencia o la conciencia es una propiedad emergente de los sistemas informativos. Primer gran acierto temático.

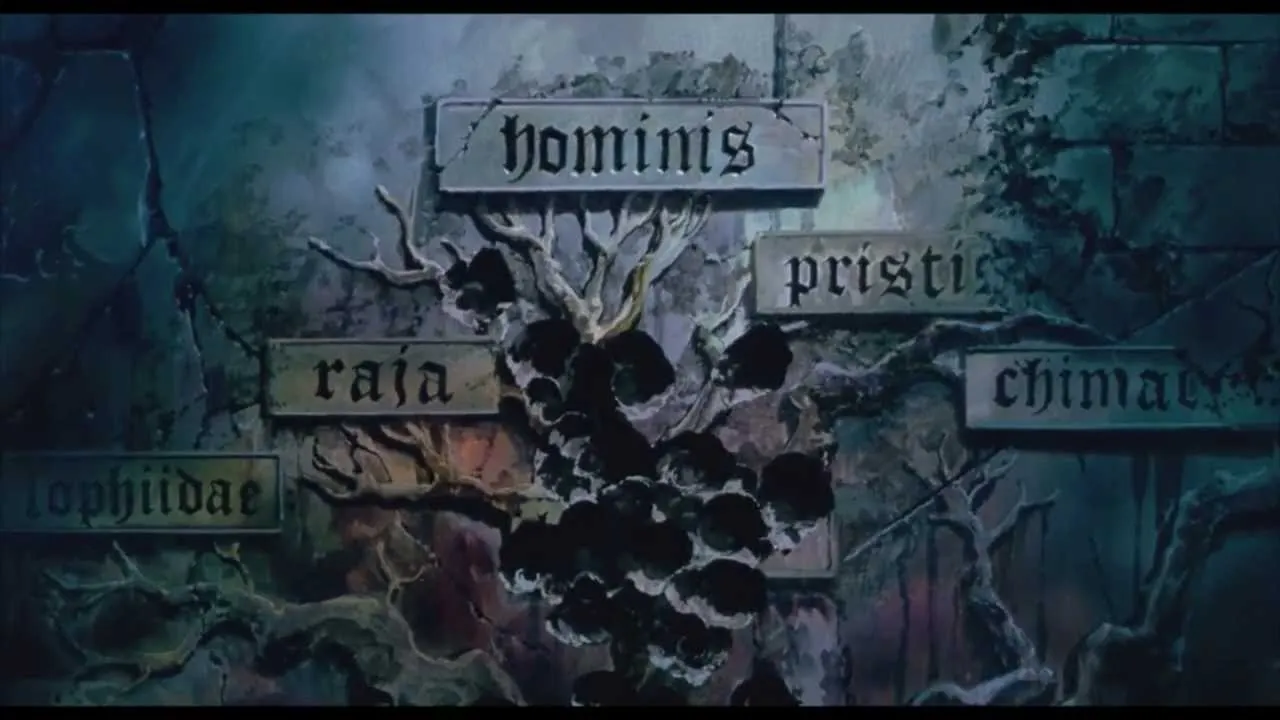

En segundo lugar podemos pensar, más que nada, en el soliloquio final del Puppet Master con el Árbol de la Vida de fondo, y su particular noción evolutiva. A diferencia de planteos apocalípticos como la inteligencia de Skynet o Ultron, esta particular IA no desprecia al humano sino por el contrario, reconoce en el proceso evolutivo de la selección natural un mecanismo más perfeccionado que el de la simple copia. Si un archivo o información genética simplemente se repite como copia, una vez que aparezca una amenaza efectiva, no sólo destruirá a una unidad sino que puede destruir a todas las copias (a toda esa especie). Es por eso que el proceso evolutivo que suma la mutación genética como característica es mejor en todo término, porque permite que la variedad se convierta en un sistema de defensa inmunitario.

Por último, y basado en ambas cosas, el Titiritero elige el camino de la evolución. Salir del mar de la información e instanciarse en un cuerpo (punto para Husserl y Merleau Ponty), fusionarse con otra inteligencia similar a la suya (la mayor Kusanagi) y evolucionar en un nuevo estadío de forma de vida: la conjunción entre una mente y/o espíritu humano y un espíritu sintético. Así, el Fantasma en la Terminal –mucho mejor traducción que el fantasma en la concha– deviene Fantasma en el Cuerpo. En este último sentido, y sobre lo que venimos explorando alrededor del Canon, este antagonista es una versión superadora del monstruo de Frankenstein, una reversión en la cual no hay necesariamente venganza pero sí un camino desde el uso instrumental de los seres humanos a una exploración más completa acerca del significado de la vida.

Larga vida al Titiritero.

Unos párrafos más y cortamos

En conclusión, Ghost in the Shell es todo lo que la ciencia ficción animada siempre aspiró a ser. La heredera espiritual y material de Akira que mantiene los mismos tropos y los lleva un paso más allá: ciberpunk, intriga gubernamental, tecnología totalmente disruptiva, exploraciones sobre el espíritu humano.

A nivel filosófico-estético anticipa casi por completo a Matrix. Basta con ver los créditos iniciales, las secuencias de acción y la conexión a la red de información a través de cables en la nuca. Aunque en esta película animada, a diferencia del clásico de las Wachowski, la sospecha acerca de la veracidad de la experiencia humana no está puesta en el mundo exterior (la Matrix es una simulación) sino en el problema de cómo los humanos percibimos al mundo y nos percibimos a nosotros mismos (es una sospecha sobre las propias herramientas de la cognición humana). En ese sentido, Ghost in the Shell está mucho más cercana a Blade Runner, donde "lo humano" y si puede ser replicado artificialmente ocupan el centro de la reflexión.

La película de Mamoru Oshiii es un compendio de escenas de acción animadas imborrables de la memoria colectiva. Un legado de una técnica que atravesará el tiempo, sin dudas. Basta ver la colección de cuadros y secuencias de combate de Kusanagi para entender la maravilla visual a la que nos enfrentamos. La escena inicial de asesinato al diplomático, la persecución por la ciudad inundada y la batalla final contra el tanque-araña en la ciudad vieja son escenas difíciles de borrar y que han devenido íconos para muchos de nosotros.

Pero más allá del apartado estético, también indisoluble porque es el tema que atraviesa toda la película, está el apartado filosófico. Una síntesis de algunos de los problemas más complejos en relación a la identidad humana, nuestra relación con la filosofía, los problemas mente-cuerpo. En fin, una colección de tópicos clásicos sintetizados en una película del recontra carajo. No le podemos pedir mucho más al cine.

ES

ES