La industria de los videojuegos tardó varias décadas en adquirir su forma actual. Como Freezer, Cell o Majin Buu, con los años fue evolucionando hasta adquirir su forma final. Hoy podemos reconocer cuatro actores fundamentales en este esquema: Estudios, Publishers, Motores y Plataformas de distribución.

Cómo se conforma la industria de los videojuegos

Los estudios son las fábricas de videojuegos. Crean las obras sobre las que gira el resto de la industria. Van desde gigantes como Naughty Dog, Rockstar, CD Projekt o FromSoftware hasta equipos medianos y micro estudios independientes de dos o tres personas (hola LCB Studios).

Los publishers son el capital y la amplificación. Invierten en proyectos y salen a venderlos. Los grandes (Tencent, Sony, Nintendo, Microsoft, Activision Blizzard, EA, Take-Two) concentran ingresos y marcan tendencias. Los medianos (Devolver, Annapurna, Raw Fury) operan como curadores de nicho. El publisher decide qué proyectos reciben marketing, visibilidad y acceso a consolas.

Le siguen las plataformas de distribución o tiendas. El mercado. Steam, por ejemplo, concentra la mayor cantidad de lanzamientos en PC, aunque han salido otros gigantes a competir con su cuasimonopolio y existen plataformas como GOG.com, con cierta curaduría. En consolas, PlayStation, Xbox y Nintendo definen exclusividades y ventanas de salida. En teléfonos, la App Store y Google Play son el filtro absoluto. La plataforma establece las reglas técnicas (certificaciones, QA) y financieras (comisiones, royalties).

Por último, pero para nada poco importantes, están los motores. Muchas veces no tenidos muy en cuenta por el público, son la capa de infraestructura. Sin ellos, casi nada se produce. A lo largo de los años, la tecnología para crear videojuegos se fue acumulando y optimizando en sistemas que ofrecen herramientas para no tener que crear todo desde cero cada vez que se hace un videojuego.

La interacción entre estos ejes le da forma a la industria. El motor condiciona qué se puede construir, el estudio define la propuesta, el publisher planifica si escala y la plataforma determina cómo se vende. El poder está distribuido, pero no de forma pareja: los publishers y las plataformas concentran la capacidad de decidir qué títulos llegan a millones, mientras que los motores condicionan la base tecnológica.

Cualquier cambio, nuevo actor o modificación en alguno de los esquemas, genera olas que repercuten en toda la industria. Hoy, nos vamos a enfocar en los motores gráficos en general y en Godot, en particular.

Breve e incompleta historia de los primeros motores gráficos (1992-2006)

El primer antecedente claro de un motor de juegos moderno suele señalarse en id Software, a comienzos de los '90. Antes, cada juego se programaba de manera casi artesanal: el código que movía gráficos, gestionaba colisiones o reproducía sonidos estaba escrito a medida y no era reutilizable. La innovación de John Carmack y el equipo de id fue concebir un software que pudiera servir como base para múltiples proyectos, un marco de trabajo con rutinas estandarizadas que se podían aprovechar más de una vez. Ese paso de "programar un juego" a "programar sobre un motor" es lo que funda la idea del motor de juegos.

El ejemplo más reconocido es el motor de Wolfenstein 3D (1992), aunque todavía era una estructura limitada y específica. El verdadero salto vino con id Tech 1, más conocido como el motor de Doom (1993), que introdujo renderizado pseudo-3D en tiempo real, soporte para múltiples resoluciones, gestión avanzada de texturas y la capacidad de cargar modificaciones creadas por la comunidad mediante archivos WAD. El éxito se debió no sólo al impacto técnico de ver un mundo tridimensional fluido en computadoras de la época, sino también a la estrategia de distribución y apertura parcial que permitió que otros desarrolladores y fanáticos extendieran la vida útil del juego. Doom no fue solo un producto, fue una plataforma.

El motor de Doom abrió la puerta, pero pronto encontró competidores que ofrecían alternativas técnicas y estéticas. El más notable fue Build Engine, creado por Ken Silverman y lanzado en 1995, que se utilizó en clásicos como Duke Nukem 3D, Shadow Warrior y Blood. Aunque seguía basado en una geometría 2.5D similar a la de Doom, Build Engine innovaba permitiendo crear sectores en múltiples alturas, escaleras, reflejos en tiempo real, destrucción de escenarios y un editor accesible para los desarrolladores. Eso le dio un aire fresco a los shooters de mediados de los '90 y extendió la competencia entre estudios, justo antes de que los motores completamente poligonales cambiaran las reglas del juego.

Ese cambio radical lo introdujo id Software con Quake Engine (id Tech 2) en 1996. A diferencia del motor de Doom y de Build Engine, Quake Engine ya no simulaba tridimensionalidad sino que representaba todos los escenarios y modelos en geometría 3D real mediante polígonos. También trajo iluminación dinámica y soporte para aceleradoras gráficas –que comenzaban a popularizarse– y, sobre todo, cimentó la cultura del multijugador online con QuakeWorld. Su impacto se extendió hasta 1999, cuando fue desplazado por motores más avanzados. Durante este tiempo, muchos estudios licenciaron la tecnología de id para lanzar sus propios juegos, lo que consolidó el concepto de motor comercializable.

A finales de los '90 entraron en escena dos motores que marcaron un antes y un después: el Unreal Engine 1 (1998) y el id Tech 3 usado en Quake III Arena (1999). Unreal Engine, creado por Epic Games, ofrecía gráficos muy detallados, mapas extensos y un editor integrado que simplificaba el desarrollo de niveles. Fue adoptado por varios estudios y empezó a construir la reputación de Unreal como plataforma flexible. El id Tech 3 destacó por su estabilidad, su rendimiento en multijugador competitivo y su escalabilidad en hardware de PC, dominando la escena de los esports tempranos con Quake III y los primeros Call of Duty. La franja de dominancia de estos motores puede situarse entre 1999 y 2004, en la transición hacia la sexta generación de consolas.

En la primera mitad de los 2000, la industria entró en una etapa de maduración. Los motores dejaron de ser simples librerías gráficas y pasaron a ser ecosistemas completos de desarrollo. En 2002, Unreal Engine 2 consolidó a Epic como un actor central, ofreciendo no sólo un salto gráfico notable, con mejores shaders y geometría más compleja, sino también un paquete de herramientas de edición muy robusto que facilitaba el trabajo de equipos enteros. Fue adoptado para Unreal Tournament, Tom Clancy's Splinter Cell y America's Army. Esto permitió que Unreal 2 dominara el segmento de juegos para PC y consolas durante aproximadamente 2002 a 2005.

En paralelo, id Software presentó id Tech 4 (conocido por Doom 3, 2004). Este motor fue revolucionario en su momento por el uso intensivo de iluminación dinámica y sombreado en tiempo real, lo que producía una atmósfera de terror muy realista. Sin embargo, su exigencia de hardware era altísima, lo que limitó su adopción masiva frente a la versatilidad de Unreal. El id Tech 4 tuvo influencia hasta 2007, pero nunca alcanzó la hegemonía de sus predecesores.

El otro gran jugador fue Valve, que en 2004 lanzó el Source Engine con Half-Life 2. Source destacó por su simulación física avanzada gracias a la integración del motor Havok, por sus expresivas animaciones faciales y por su capacidad de actualización modular. Por años, Source fue sinónimo de calidad en PC: impulsó Counter-Strike: Source, Team Fortress 2, Portal y Left 4 Dead. Su relevancia se extendió más de una década, aunque su pico de dominancia estuvo entre 2004 y 2010, cuando Steam empezaba a consolidarse como plataforma.

En 2004 también apareció CryEngine, desarrollado por Crytek y estrenado en Far Cry. Su sello era el fotorrealismo: enormes mapas al aire libre, iluminación natural y densidad de detalle nunca vistas. Con Crysis (2007), CryEngine se convirtió en un estándar técnico, aunque su reputación quedó ligada al famoso "¿Puede correr Crysis?", lo que revelaba su talón de Aquiles: un consumo de recursos que lo hacía inaccesible para buena parte de la industria.

El verdadero cambio de era llegó con Unreal Engine 3, que debutó en 2006 y dominó casi toda la generación de consolas Xbox 360 y PlayStation 3. Fue utilizado en franquicias como Gears of War, Mass Effect, BioShock, Batman: Arkham Asylum y cientos más. Su éxito se debió a la combinación de potencia gráfica, facilidad de licenciamiento y una curva de aprendizaje razonable para equipos medianos. Desde 2006 hasta 2012, Unreal Engine 3 fue el motor hegemónico de la industria, y marcó la consolidación de Epic como líder absoluto en middleware para videojuegos.

Los motores contemporáneos y el estado de la cuestión (2007 a la actualidad)

La irrupción de Unity marcó un punto de quiebre porque rompió el monopolio que tenían los motores pensados para producciones grandes y costosas. La primera versión salió en 2005, enfocada en Mac, pero el salto real llegó en 2008 cuando amplió el soporte multiplataforma y, sobre todo, cuando el auge de los smartphones abrió un mercado nuevo y gigantesco. Unity se convirtió en la herramienta ideal para estudios chicos porque era mucho más accesible en precio y curva de aprendizaje. Su filosofía "build once, deploy everywhere" permitió exportar un mismo proyecto a iOS, Android, PC y consolas con relativa facilidad. Entre 2009 y 2014 fue el motor que acompañó la explosión de juegos móviles y también el nacimiento de la escena indie en PC con títulos como Monument Valley, Cuphead o Hollow Knight.

Mientras tanto, Epic lanzó Unreal Engine 4 en 2014, que revolucionó el mercado AAA con un modelo de licenciamiento más flexible y un salto técnico centrado en iluminación global, materiales físicamente basados y un editor aún más sofisticado. Unreal 4 dominó la segunda mitad de la década en producciones de alto presupuesto, siendo la base de títulos como Fortnite, Gears 5, Street Fighter V y muchos más. La diferencia era clara: Unreal se consolidaba como estándar de la gran industria, mientras Unity reinaba en móviles, VR/AR emergente e independientes.

En ese contexto apareció Godot, que había nacido en 2007 como un motor interno creado por los argentinos Juan Linietsky y Ariel Manzur para usar en sus propios proyectos, pero que recién en 2014 se liberó como open source bajo licencia MIT. Godot ofreció algo único: un motor completo, liviano, multiplataforma y gratuito, sin royalties ni barreras de entrada, con un enfoque de nodos y escenas que lo hacía extremadamente flexible. Su crecimiento inicial fue lento, porque la comunidad todavía estaba muy volcada a Unity, pero fue sumando fuerza gracias a la transparencia de su desarrollo y la capacidad de adaptación a las necesidades de los usuarios.

La verdadera aceleración de Godot comenzó en torno a 2018 con la llegada de la versión 3.0, que trajo un sistema 3D más robusto, soporte moderno de shaders y un editor mucho más pulido. Ese periodo, de 2018 a 2022, coincidió con una mayor desconfianza hacia Unity por cambios en sus políticas de precios y con una comunidad open source que se volvió cada vez más activa. En 2023, tras el escándalo de Unity por el intento de imponer aranceles por instalación, Godot tuvo un crecimiento explosivo de usuarios y repositorios en GitHub, consolidándose como el refugio natural de miles de desarrolladores independientes y pequeños estudios.

Hoy, en 2025, la foto es clara: Unreal Engine 5 domina el sector AAA con tecnologías como Nanite y Lumen que permiten un realismo sin precedentes; Unity sigue fuerte en móviles, VR y cross-platform pese a la crisis de confianza; y Godot emerge como la alternativa libre y comunitaria que cada vez más desarrolladores adoptan, sobre todo en el terreno indie.

Charla de Juan Linietsky en Image Campus

Godot: independiente, argentino y de código abierto

Godot tiene una particularidad que lo distingue desde su origen: no fue concebido como un producto comercial para ser licenciado, sino como una herramienta de trabajo interna que luego se liberó al público. Esa génesis marcó su filosofía. El paradigma central es el sistema de escenas y nodos. En lugar de pensar el juego como un único "árbol" de objetos con jerarquías complejas, Godot organiza cada entidad como una escena que puede contener nodos y subnodos. Esto da una enorme flexibilidad: una escena puede ser un personaje, un arma, una interfaz o un nivel completo, y luego reutilizarse o anidarse en otras escenas. Esa composición modular convierte al motor en algo muy intuitivo para prototipar y escalar proyectos.

Otro rasgo distintivo es GDScript, un lenguaje propio inspirado en Python, diseñado para integrarse al editor y simplificar la lógica del juego. Aunque siempre existió la opción de programar en C++ o C#, el tener un lenguaje liviano, con tipado dinámico (y luego opcionalmente estático) lo hizo accesible a desarrolladores novatos y rápido de adoptar para quienes venían de scripting. Con la llegada de Godot 4, GDScript ganó mayor rendimiento gracias a un nuevo compilador en C++, lo que eliminó una de las críticas históricas al motor: su lentitud en comparación con Unity o Unreal.

La evolución tecnológica también fue clave. Hasta la versión 3.x, el motor 3D de Godot era funcional pero limitado frente a sus competidores. El gran salto llegó con Godot 4.0 en 2023, que incorporó un motor de render basado en Vulkan, mejoras sustanciales en iluminación global, sombras, partículas y soporte para mundos mucho más complejos. Además, el equipo decidió sustituir Bullet por Godot Physics, su propio motor de físicas 2D y 3D, lo que le dio independencia y una capacidad de optimización más fina.

Pero quizás lo más importante no sea sólo lo técnico sino también lo político y comunitario. Godot está bajo licencia MIT, lo que significa que no cobra royalties ni tiene cláusulas ocultas. Su desarrollo es completamente abierto en GitHub, con miles de colaboradores que revisan, proponen y expanden el código. Esta transparencia lo convirtió en refugio natural cuando Unity intentó imponer un modelo pago por instalación en 2023, un episodio que hizo que miles de estudios migraran o al menos evaluaran seriamente Godot.

¿Puede Godot volverse un jugador aún más grande en la industria?

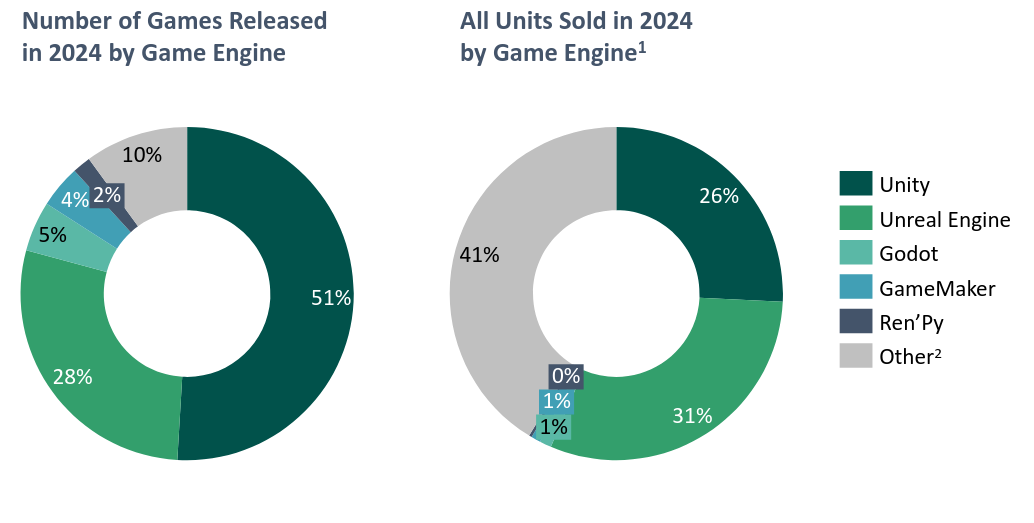

Esto es lo que todos nos preguntamos: ¿puede Godot ser un serio contendiente por un porcentaje mayor de cuota de mercado? Para ello podemos revisar una serie de datos, que, muy amablemente, el querido Matata nos hizo llegar. Según algunos de los relevamientos más serios de la industria, hoy Godot ocupa el tercer puesto del market share sobre videojuegos con más de mil unidades vendidas, si se toma en cuenta la cantidad de unidades creadas. Ahora bien, ese porcentaje baja cuando hablamos de cantidad de unidades vendidas.

Ahora bien, si aumentamos el zoom sobre esos datos, se puede ver que en juegos de menos de 1000 copias vendidas, Godot aumenta su share a un 13%; en juegos chicos (1000-100 mil) y medios (100 mil-1 millón) mantiene un rango del 5%; y en juegos grandes (+1 millón) se reduce al 1%. Esto nos da una muestra bastante clara del tipo de distribución que tiene Godot en el ecosistema.

Godot está publicado bajo licencia MIT, no cobra royalties y permite licenciar tu juego como quieras: sólo exige incluir el texto de licencia del motor en tus distribuciones. Operando como una herramienta de código abierto al modo Linux o tantos otros proyectos, se vuelve uno de los predilectos entre estudios pequeños que no tienen tiempo de desarrollar su propia tecnología y a los que el pago de una licencia tipo Unity puede generarles un estrés económico que mate al juego. En cambio, a medida que subimos en la pirámide y llegamos a la cúspide, son los estudios creadores de AAA quienes tienen la espalda como para bancar armar un motor propio en base a sus necesidades.

Godot es argentino. Como ya dijimos, es una creación de Juan Linietsky y Ariel Manzur. Pero el crecimiento exponencial de los últimos años llevó a que sus creadores tengan que mudarse a Europa para poder responder a la exigencia de tantos clientes y proyectos. Hoy está sostenido por una fundación sin fines de lucro en los Países Bajos con financiación global.

Gran parte de la adopción de Godot se debe a que es un motor multipropósito. Es decir, se pueden crear juegos en 2D, en 3D y en realidad virtual, con la capacidad de llevarlos a Windows, macOS, Linux, iOS, Android y Web. Desde su nueva versión, tiene una serie de features que lo hacen bastante sólido para VR.

Esto impacta de varias formas. Por ejemplo, la aplicación móvil de Tesla usa Godot para correr las imágenes en 3D. Esto significa que está entrando también en aplicaciones industriales y corporativas. Para Godot, es una validación estratégica: si una empresa como Tesla confía en el motor para integrarlo en un producto global, demuestra que su madurez técnica excede al mundo indie.

En videojuegos AAA (los que son considerados el tope de la industria en cuanto a recursos destinados, marketing y expectativas), el remaster de Sonic Colors: Ultimate utilizó una versión modificada de Godot (Acorn Engine) como parte del desarrollo.

Por último, para Battlefield 6, DICE confirmó que el editor espacial del modo Portal usa un build personalizado de Godot, mientras el juego corre en Frostbite. Es un hito para Godot como tecnología de tooling AAA. Si bien la industria del videojuego siempre se caracteriza por niveles altos de secretismo escondidos bajo toneladas de NDAs y posibles demandas monumentales en casos de filtraciones informativas, corren no pocos rumores respecto del uso de Godot por parte de compañías muy grandes en los próximos años. Será cuestión de esperar a ver qué sucede.

Profeta en su tierra

Si bien el panorama general para Godot es realmente muy positivo y todo pareciera indicar que la tendencia confirmaría este rumbo, también enfrenta algunos desafíos. El principal obstáculo a vencer es que, actualmente, programar en Godot tiene menos mercado laboral que hacerlo para Unity o Unreal. Sin embargo, la propia dinámica de adopción generada por el crecimiento explosivo del uso del motor (+144% entre 2020 y 2024) podría sortear este escollo con la inercia del propio crecimiento.

A esto se suma que Godot es ideal como herramienta didáctica. En Argentina, su utilización se expande gracias a su gratuidad y bajo consumo de recursos para usarlo, lo cual permite armar videojuegos incluso desde celulares. Por ejemplo, Image Campus dicta una especialización de videojuegos utilizando Godot, y universidades nacionales como las de Quilmes (UNQ) o Tucumán (UNT) impulsan eventos y diplomaturas.

Estas son sólo algunas muestras del potencial de Godot para modificar el rumbo de la industria de los videojuegos. Pasar de un modelo cerrado a uno abierto puede llegar a tener un impacto similar al de Android en los teléfonos o Linux en la infraestructura global de internet y las computadoras personales. Son muchos factores alineados que podrían empujar a un impacto importantísimo a nivel global, en una de las industrias de entretenimiento más grande de todas. Y en el medio, como siempre, el orgullo de saber que todo esto se logró con materia gris argentina.

ES

ES