Hace unos años comencé a comprar ropa usada y me convertí en aficionada del vintage, adicción que tuve que aminorar debido al invierno mileísta. El vintage es la práctica de adquirir y coleccionar prendas de diseñador de temporadas pasadas, y en los últimos años se transformó en un verdadero fenómeno. Lo animan varias ansiedades y deseos epocales: la búsqueda de sostenibilidad para el cuidado del medio ambiente en la industria de la moda, la existencia de un archivo casi infinito de prendas de colección, la captura del presente por parte de la nostalgia –síntoma, en parte, de un agotamiento para imaginar lo nuevo y el futuro–, el deseo de singularidad, intimidad y objetos con historia en un mundo de homogeneización y FOMO por las tendencias efímeras.

Sin embargo, los seguidores y defensores del vintage suelen omitir la dimensión incómoda del fenómeno: su dependencia profunda de la desigualdad material y simbólica. Quiero explorar esas dimensiones para situar el coleccionismo en un triple quicio: nacional, de clase y de estatus en el capitalismo actual. Como se desprende del inicio, dejo de lado una práctica más generalizada y mucho más benéfica e interesante que también se considera como parte del "vintage": la búsqueda de ropa usada, valorada por su diseño, calidad y cuidado del ambiente.

Moda y Nación: el tejido de la dependencia

No hay vintage –ni moda en general– sin diferencias profundas entre naciones pobres y prósperas. En principio, por lo obvio: ya se nos ha mostrado el lado oscuro del lujo, que consiste en la confección de prendas en países subdesarrollados o países potencia con pésimas condiciones laborales. Además, muchas naciones ricas, que han incrementado en un 60% en 15 años su consumo de ropa, envían sus desperdicios a naciones pobres generando contaminación. El caso de África es paradigmático, pero no el único.

Sin embargo, la "geopolítica" de la moda no es nueva. Una de las series que vincula vestimenta, política y Nación en Argentina se articula en el siglo XIX. Le debemos a la generación del '37 la escritura de este nexo, en especial al Facundo de Sarmiento que anudaba la moda al eje "Civilización y Barbarie". De las ciudades, dice, "las comodidades del lujo, los vestidos europeos, el frac y la levita tienen allí su teatro y su lugar conveniente". En el desierto que las circunda y las oprime, el "llano inculto" carece de esos modales y los agrede. Sarmiento va más allá en su textilogía liberal y afirma:

Hay aún más: cada civilización ha tenido su traje, y cada cambio en las ideas, cada revolución en las instituciones, un cambio en el vestir. Un traje, la civilización romana, otro, la Edad Media; el frac no principia en Europa sino después del renacimiento de las ciencias; la moda no la impone al mundo, sino la nación más civilizada (...) Los argentinos saben la guerra obstinada que Facundo y Rosas han hecho al frac y a la moda. El año de 1840, un grupo de mazorqueros rodea, en la oscuridad de la noche, a un individuo que iba con levita, por las calles de Buenos Aires.

El bárbaro Rosas vs las Vogue del siglo XIX: las guerras culturales de ayer. Exactamente un siglo después, un nuevo acontecimiento político reaviva la imaginación liberal de la Civilización y la Barbarie, y también reaviva la disputa textil. El sujeto del peronismo es, en sus inicios, "el descamisado" que participó del 17 de octubre de 1945, marca inicial e indeleble de la vestimenta como parte del impacto del acontecimiento.

Luego, será Eva Perón quien resuma en su cuerpo y su imagen la relevancia cada vez mayor de la moda, en un entramado de crecimiento de las tecnologías de propaganda política y la comunicación. La singularidad de Evita, tan diferente a las figuras anteriores de primeras damas, resultaba atractiva para el país y el mundo por sus vestidos y trajes icónicos. La famosa frase de Christian Dior es elocuente ("La única reina que vestí fue Eva Perón") pero para comprender el vínculo completo de Evita con la moda, debemos agregar al argentino Paco Jamandreu, que se encargaba además de la ropa más sencilla para su trabajo político como "ministra sin cartera", tal como la definía Perón.

Ahora bien, la fuerza evitista, como toda fuerza de ese tenor, desesperó de ese halo de insider de moda. Su amor por los "descamisados" y la mirada cristiana del mundo hacían que a veces el gusto por la ropa lujosa ante esas realidades sociales que atendía entren en una irresoluble tensión y, a veces, conflicto. En Mi mensaje, el más aguerrido de sus textos, se inclina por el desprecio:

Yo me vestí también con todos los honores de la gloria, de la vanidad y del poder. Me dejé engalanar con las mejores joyas de la tierra. Todos los países del mundo me rindieron sus homenajes, de alguna manera. Muchas veces he tenido ante mis ojos, al mismo tiempo, como para compararlas frente a frente, la miseria de las grandezas y las grandezas de la miseria. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias.

Nadie que realmente ame la moda puede habitar una relación con ella sin conflictos ni defecciones. Quizás Eva Perón "resolvía" esa fractura con un pensamiento del lujo para los más pobres. Ya es conocido el modo en que Evita visualizaba los hogares y el vínculo personalista con los más necesitados. Lejos de las colorimetrías ocre de Oliver Twist, la ayuda social del peronismo y sus instituciones eran una fiesta suntuosa, en la lógica del don. Dice ella en La razón de mi vida:

Por eso mis "hogares" son generosamente ricos... más aún, quiero excederme en esto. Quiero que sean lujosos. Sí. Excesivamente lujosos. No me importa que algunas "visitas de compromiso" se rasguen las vestiduras y aun con buenas palabras me digan: –¿Por qué tanto lujo? O me pregunten casi ingenuamente: –¿No tiene miedo de que al salir de aquí estos "descamisados" se acostumbren a vivir con ricos? No, no tengo miedo. Por el contrario; yo deseo que se acostumbren a vivir como ricos... que se sientan dignos de vivir en la mayor riqueza... al fin de cuentas todos tienen derecho a ser ricos en esta tierra argentina... y en cualquier parte del mundo. El mundo tiene riqueza disponible como para que todos los hombres sean ricos.

Este fragmento destaca por la cándida y esperanzada visión del mundo material que haría fruncir el ceño de los predicantes del aforismo de Remes Lenicov ("Los políticos siempre quieren más, pero en economía la magia no existe"). Sin embargo, otros economistas acuerdan en que la mitad del siglo XX era un mundo mejor que el actual para los de abajo.

Como sea, Sarmiento en el siglo XIX y Evita en el siglo XX forman una cincha constitutiva de lo argentino: su relación, acercamiento o pugna con los polos de poder económico y cultural a nivel global.

Moda y Clase: todos van a escuchar tu remera

Las relaciones centro-periferia, sin embargo, no alcanzan para explicar el funcionamiento de la moda en las sociedades, en especial a partir de la segunda mitad del siglo XX. Las naciones tienen sus propios subdesarrollados internos, sus bárbaros, cuero percudido que da forma especular a las batallas culturales de hoy. En ellas, la moda es también un terreno de disputa.

La serie Atlanta, de Donald Glover, es quizás una de las mejores interrogaciones sobre el estatus de la población negra en las últimas décadas. El capítulo 10 de la segunda temporada, "Fubu", nos muestra a un joven negro de clase media/baja que a mediados de los '90 va a un shopping con su madre y se separa de ella para deambular entre los bastidores de ropa. En un momento se abre a su paso un hallazgo precioso: una casaca que dice "Fubu" y el número 5. Mientras suena "Give me one Reason", de Tracy Chapman, vemos subrayado el entusiasmo del joven que corre para pedírsela a su madre. Al día siguiente, va a la escuela encantado con su nueva camiseta, que genera elogios en sus compañeros. Mediante otras escenas, Glover nos muestra la ley de los jóvenes negros en esa escuela: jerarquías, severidad y violencia disciplinadoras de las actitudes posibles en ese microcosmos.

Ya en el aula, la "exclusiva" camiseta de Earn es elogiada por uno de los machos alfa del curso, por las chicas lindas, hasta que aparece otro alumno con la misma remera y emergen los chistes sobre la falsedad de una de las dos. El curso ríe y ambos niños aseguran que no es falsa, aunque la de Earn lo es, y él lo sabe. Los populares insisten en el dilema: una es la auténtica, y los niños deben demostrar cuál. El par autenticidad/falsedad estructura todo el resto de la serie, y la camiseta se asocia a tener dinero y "éxito" con las nenas del curso. Earn es asediado por los bullies y logra convencerlos de ser dueño de la original, a sabiendas de que el culpable de usar la falsa, Devin, iba a ser objeto de escarnio sostenido. En un giro trágico, Devin se suicida atenazado por burlas y problemas familiares.

El acierto del capítulo es poner una lupa en el ya hiperbólico mundo infantil, caracterizado por la relevancia excesiva de signos banales en los círculos de pertenencia y socialización. Pero además, y de forma más específica, "Fubu" muestra la forma en que la comunidad negra en Estados Unidos se vincula de forma intensa con la moda como marca de estatus. En una de las escenas, Earn, preocupado, le expresa a uno de sus amigos, un niño blanco: "Si es falsa todos se van a burlar de mí, me van a poner apodos"; a lo que el niño blanco responde: "No me parece un tema tan importante, he usado esta camisa dos veces esta semana". El capítulo funciona como una novela de aprendizaje del capital simbólico en el mundo social por vía textil: la ropa es una de las primeras trincheras en las que el complejo sistema de inclusiones y exclusiones, en este caso raciales, se materializa y toma cuerpo. Si en "Nike es la cultura" el Indio Solari cantaba "En el cagadero/no hay gato más triste/sin moda de callejón", en el video "This is America", Donald Glover dice a cámara de forma satírica "I'm on Gucci/ I'm so pretty/ I'm gon' get it/ Watch me move", mientras vemos corridas de policías y negros perseguidos y asesinados.

Capitalismo y distinción vintage

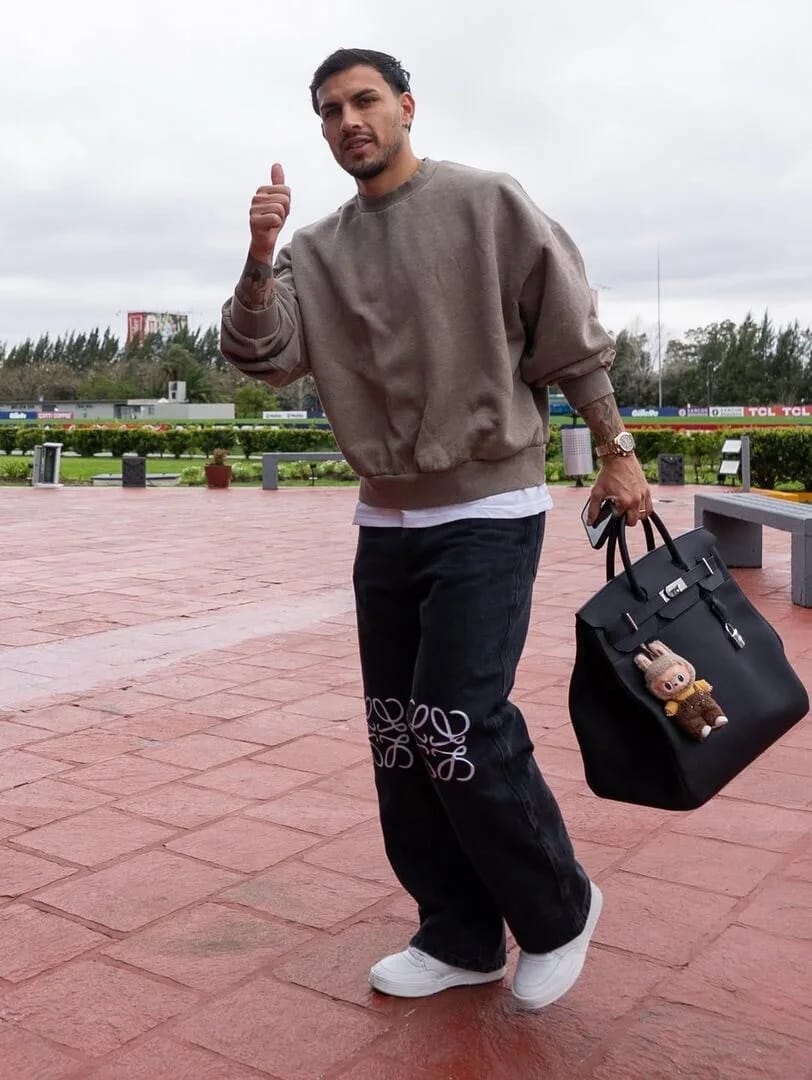

La práctica en auge del coleccionismo de vintage se conecta de varios modos con las relaciones entre moda y geopolítica y entre moda y clase social que tratamos de señalar anteriormente. En principio, porque el "primer mundo" atestigua la popularización falsa del lujo a partir de una maquinaria de estrategias empresariales y marketing que quitaron a la "alta" costura de los circuitos exclusivos de clase a la vieja usanza, entendida como un constructo que abotonaba estatus económico con estatus simbólico y linaje. Hoy sólo basta con tener el dinero para comprarlo, no es necesario presentar credenciales de buen gusto o modales aristocráticos: Gucci puede vestir a un rapero salido de "the hood", Hermès puede vestir a un futbolista salido de un país "subdesarrollado", cualquier streamer cualunque que la pegue puede lucir su Louis Vuitton. Hay una ruptura propagandística de las viejas barreras y el dinero le gana a la clase porque la moda se convierte en un signo social de triunfo en la carrera del éxito, dentro de una ideología según la cual el poder no es un juego de suma cero y "todos podemos lograrlo".

En este contexto, el vintage es un movimiento de búsqueda del aura perdida, del hallazgo singular que sólo algunas personas pueden adquirir a partir del savoir-faire y del acceso al archivo de las marcas de lujo. En ese movimiento, se efectúa la clásica huida de los ricos a otros lugares no asediados por la masa. El vintage, además, es otro síntoma del agotamiento de la imaginación estética en los países que están mejor ubicados en sus butacas del capitalismo: la clausura de lo verdaderamente nuevo que fatigó las reflexiones de Mark Fisher insiste en una obsesión por repetir lo preservado, en un loop que combina el sentimiento de que "lo mejor ya pasó" con una incapacidad de olvido que inmoviliza, a lo Ireneo Funes de Borges, pero que a la vez incita nuevos fenómenos.

No es menor, además, la guerra comercial con China, país que hizo de sus pre ensambles y de los vericuetos opacos de las cadenas de suministro un arma para promocionar un Birkin o un Chanel al alcance de tu mano, publicitado también en tus manos, vía Tik Tok. El vintage es una manera de volver al territorio occidental, ya sea por tiendas físicas que recomiendan las modelos o revistas de moda, ya sea por las plataformas digitales en manos de Silicon Valley, cuyas empresas se consideran socias del "pre-loved" (tal es el caso de EBay con Vogue). La práctica del vintage, además, se transformó en una posibilidad de inversión en mercancías seguras y, además, un modo de resistir al aplastante aparato chino y su producción en masa vista como homogeneizante, anti ecológica y berreta.

Canto romántico por la autenticidad y la calidad, el vintage se puede leer como un gesto reactivo de vuelta a lo durable y valioso. De más está señalar la dimensión ecológica, no del todo falaz, de la práctica del vintage, dimensión que retorna a imaginarios contraculturales reacios a la fiebre del consumo y al valor de la reutilización y el reciclado como forma de vincularnos con otros y con el mundo. Pero esa dimensión falla cuando el vintage se reconecta con una industria de la moda que no aminora su carácter contaminante ni las penosas prácticas laborales que prodiga desde hace ya décadas. Ni tampoco, por supuesto, puede prescindir del elitismo constitutivo de la distinción.

Conozco y reflexiono sobre todas estas aristas frívolas, ajenas y hasta oscuras y, aún así, lo hago: me tomo colectivos eternos hacia las casas de las Desperate Housewives de la zona norte capitalina para buscar esa pollera Armani o ese vestido Max Mara que encontré en búsquedas infinitas online y a precio irrisorio. Allí radica mi placer: el hallazgo pagable de lo caro, el trabajo cansador de dar con lo fácil que habilita lo difícil. Acaso me anima ese mismo chispazo de urraca que se encendió en Evita cuando tocó por primera vez un Dior, el mismo de Earn cuando encontró su Fubu.

ES

ES